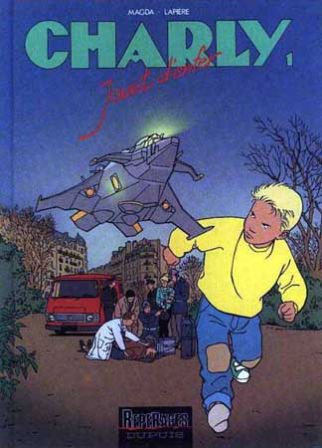

Quand j'ai vu Charly Lasalle se faire offrir le vaisseau du Cap'tain Foudre, j'étais à peine plus grand' que lui. Je lisais Spirou et moi aussi, je rêvais parfois d'avoir entre les mains le pouvoir de faire plier la réalité, d'être l'ami' d'un vaisseau spatial intelligent, qui vole vraiment et tire au laser sur tou's celleux qui m'embêtent.

Même si je commençais à comprendre que les choses n'étaient pas si simples et que je ne détenais pas forcément la clef d'un monde juste et heureux qu'il suffirait d'imposer aux autres (oui à six ans j'étais stal', le tout c'est de ne pas le rester).

Charly devient donc l'ami du Cap'tain Foudre, ainsi que l'objectif stratégique numéro un de l'armée française, qui évalue le potentiel du jouet maléfique comme équivalent à celui d'une arme nucléaire et se dote de moyens de capture en conséquence.

Les adultes qui entourent Charly sont des gens ordinaires ; incrédules devant ce jouet en plastique doté d'une vie propre, terrifiés et révoltés par l'attitude de l'armée, illes sont capables du meilleur comme du pire.

Entre la brutalité guerrière du colonel Henrik ("un homme de terrain") et la toute-puissance enfantine de Charly et de son dangereux ami, Catherine Lasalle tente de trouver une issue pour ramener son fils à une vie normale.

Malgré son allure de gentille BD belge et son héros en culottes courtes, cette histoire fantastique où des crabes géants ne laissent d'un personnage de premier plan qu'une succession de détails macabres, pourrait sembler un peu raide pour le lectorat de Spirou mais elle m'a fasciné' et je la lis toujours.

Ce réjouissant connard de Spider Jerusalem braque son flingue à saucisses journalistique sur les magouilles d'un monde pourri jusqu'à l'os. S'il se came à mort pour pondre des articles dérangeants et se fait la voix de ceux que l'on appelle la nouvelle racaille, est-ce par amour de la vérité comme il le prétend ? Ou pour le plaisir d'être tabassé par les flics, poursuivi par des tueurs, détesté par tous comme le soutient son éditeur ?

Spider évolue dans un univers écœurant mais haut en couleurs, foisonnant de détails géniaux. Rien que pour ça, ce comics est vraiment sympa. Mais si je l'aime autant, c'est surtout parce qu'il sait me réconcilier avec un autre monde, tout aussi dégueulasse et sublime : le nôtre.

Ce réjouissant connard de Spider Jerusalem braque son flingue à saucisses journalistique sur les magouilles d'un monde pourri jusqu'à l'os. S'il se came à mort pour pondre des articles dérangeants et se fait la voix de ceux que l'on appelle la nouvelle racaille, est-ce par amour de la vérité comme il le prétend ? Ou pour le plaisir d'être tabassé par les flics, poursuivi par des tueurs, détesté par tous comme le soutient son éditeur ?

Spider évolue dans un univers écœurant mais haut en couleurs, foisonnant de détails géniaux. Rien que pour ça, ce comics est vraiment sympa. Mais si je l'aime autant, c'est surtout parce qu'il sait me réconcilier avec un autre monde, tout aussi dégueulasse et sublime : le nôtre.